CRITICA DI ALESSANDRO RIVA (2010)Immagini d’acqua, mito, reverie

“Annalù trasforma il solido in fluido, il materiale in immateriale, lo stabile in instabile.”

Nel 1988, la rivista Nature pubblicò un articolo che fece scalpore. L’articolo era firmato dall’immunologo francese Jacques Benveniste, e sosteneva una teoria assai bizzarra – che in seguito provocò secche prese di distanza, accuse, controaccuse e smentite all’interno della comunità scientifica internazionale -, ma straordinariamente pregnante dal punto di vista del nostro immaginario diffuso. La teoria era quella che rimase famosa come la scoperta della “memoria dell’acqua”.

Le molecole d’acqua – sosteneva, in sostanza, Benveniste – contenevano una sorta di “memoria” degli anticorpi con cui erano venute a contatto. Come se tutta l’acqua esistente sulla terra – l’acqua dei fiumi, dei laghi, del mare, quella che scorrre dalle fonti in montagna, ma anche l’acqua che scende dai rubinetti delle nostre cucine – fosse conscia di quel che ha visto o “sentito” lungo il suo cammino, e conservasse un labile ricordo delle cose con cui è venuta a contatto. Come se l’acqua avesse, per l’appunto, memoria; dunque, per esetensione, forse anche una propria coscienza, un pensiero – in breve, un inconscio.

Gaston Bachelard, il filosofo che ha ragionato meglio di ogni altro sul senso profondo del sognare, del fantasticare, o per meglio dire di quel singolare processo, difficilmente traducibile in italiano, che in francese porta il nome di rêverie (e che potremmo forse chiamare della fantasticheria sognante, che ha molto a che fare con l’immaginazione poetica e anche con il lasciarsi andare alla creazione poetica, alla contemplazione e al ricordo – allorché “un po’ di materia notturna” rimane come “dimenticata nella limpidezza del giorno”; e grazie alla quale il poeta, il sognatore, l’artista riescono a liberarsi dalla funzione di realtà, per entrare in uno stato psichico in cui anche il mondo reale “è assorbito dal mondo immaginario”, e nel quale “i ricordi si fissano in quadri d’insieme, gli scenari prevalgono sul dramma, i ricordi tristi sfumano nella malinconia”), Gaston Bachelard, dicevo, ha scritto molte e importanti pagine sul potere immaginativo e poetico insito nelle immagini d’acqua, e nella materia stessa dell’acqua. Memoria, acqua e immaginazione poetica sono, per Bachelard, tre termini strettamente connessi l’uno con l’altro.

“C’è un’acqua che dorme nel fondo di ogni memoria”, scrive il filosofo ne La poetica della rêverie, ripercorrendo il cammino di quei poeti che testimoniano, con, e nelle, loro opere, “un’aspirazione a superare il limite, a risalire la corrente, a ritrovare il grande lago delle acque chete in cui il tempo si riposa” – quel lago che è sempre in noi “come il luogo in cui un’infanzia immobile continua a soggiornare”. È un’acqua, quella di cui ci parla, per metafora, Bachelard, che è cheta, tranquilla (un’eau dormante), perché profonda, di una profondità che va oltre la natura stessa della nostra memoria reale – un’acqua antecendente all’essere, o “al di sotto dell’essere e al di sopra del nulla” -, che va a cercare non solo i nostri ricordi reali, la nostra infanzia reale e realmente vissuta, ma anche tutto un crogiuolo di infanzie possibili, di vite immaginate – se non reali, plausibili; e di “ricordi che superano la nostra memoria, di sogni mai scomparsi”.

“L’infanzia”, scrive il filosofo, “è un’acqua umana, un’acqua che sgorga dall’ombra”; e questa infanzia “di brume e bagliori”, questa vita “sperimentata nella lentezza dei limbi”, “conferisce spessore alla nascita”, o per meglio dire alle mille, possibili nascite: poiché noi stessi – o attraverso la nostra stessa capacità di fantasticare, o attraverso l’opera degli artisti che sono in grado di mettere in moto questi meccanismi psichici dentro di noi -, diamo vita a mille possibili altre vite, oltre a quella che abbiamo realmente vissuta: “A quanti esseri abbiamo dato origine!”, scrive Bachelard. “Quante sorgenti perdute hanno continuato a scorrere! La rêverie del nostro passato, la rêverie che ricerca l’infanzia, sembra dare spazio a vite che non sono state vissute, ma soltanto immaginate. (…). Nella rêverie prendiamo contatto con possibilità che il destino non ha saputo sfruttare. Emerge un grande paradosso nelle nostre rêveries dell’infanzia: questo passato morto ha in noi un avvenire, l’avvenire delle sue immagini viventi, l’avvenire di rêveries che si schiude di fronte a ogni immagine ritrovata”.

Fin dall’antichità più remota, le immagini d’acqua – al pari delle immagini di volo – hanno svolto la funzione di archetipo della coscienza profonda dell’uomo, e al tempo stesso della sua stessa origine. Sono innumerevoli le immagini d’acqua da cui hanno origine alcuni dei più antichi miti della storia dell’uomo. Gli antichi Greci vedevano nell’Oceano l’origine degli dèi e di tutte le creature; la Genesi stessa ci mostra lo Spirito di Dio che “aleggiava sulle acque” quando la terra era ancora “informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso”. Nei Veda, i testi sacri dell’induismo, troviamo invece “una distesa d’acqua senza luce” che sta al principio di tutto. L’acqua del liquido amniotico è d’altra parte l’origine stessa in cui ogni forma di vita dell’uomo ha inizio – è la nostra origine e il “punto zero” della nostra coscienza. C’è un antico e straordinario mito induista in cui la realtà fluida, magica, irrazionale dell’immagine acquatica è quantomai pregnante e simbolica: un mito in cui la realtà stessa è data come origine della magica conseguenza di un sogno acquatico; in cui i due aspetti del reale e del sognato si intersecano l’uno con l’altro, fino a che non si scorge più quale sia uno e quale l’altro: e l’elemento unificatore è, ancora una volta, proprio l’acqua.

Questo mito prende il nome dalla figura del santo Mârkandeya, e del suo viaggio nelle acque infinite del corpo del dio Vishnu: Mârkandeya vede il corpo del dio addormentato in mezzo a un’immensa distesa d’acqua – un’acqua profonda, nera, primordiale -, e lo scambia per una catena montuosa; gli si avvicina e ne è inghiottito, poi sputato fuori e di nuovo inghiottito. La stessa visione delle acque primordiali è, per il santo Mârkandeya, un segno di confusione: egli non sa se le acque, e con le acque anche egli stesso, non siano per caso il prodotto di un sogno – il sogno del dio, che sogna il mondo, e le acque da cui si generò il mondo, e noi stessi, che di questo mondo siamo parte integrante. L’acqua è dunque insieme il simbolo di una nascita – la nascita del mondo, e, col mondo, di noi stessi -, e l’immagine di una perdita: la perdita della coscienza del mondo – del mondo reale, così come siamo abituati a conoscerlo – in favore di una rivelazione più autentica e più profonda: quella della natura del cosmo e dell’uomo. Nelle grandi e profonde acque dell’inconscio si rischia di perdere la propria natura terrena, per ricongiungersi, in qualche modo, alla profondità del cosmo, e dunque al nocciolo segreto e più autentico della propria natura spirituale.

Annalù vive da sempre coi piedi nell’acqua e la testa ben fissata sulle spalle – come quella Cecilia Scacerni che fu il personaggio pricipe, o comunque uno dei principali, di quel capolavoro della letteratura italiana (mai abbastanza apprezzato e studiato) che fu Il Mulino del Po di Riccardo Bacchelli. Annalù ha però avuto in destino di nascere non sul Po, che solca e dà il nome a una delle più rigogliose pianure d’Italia – la pianura padana – ma sul Piave: fiume il cui solo nome ci rimanda a un crogiuolo di storie, e battaglie, e avventure e delusioni e speranze (nonché di sofferenze e di morti) che sono parte integrante non solo della nostra storia, ma anche di quella che si suol chiamare la nostra “identità” – in questo caso, l’identità nazionale. Annalù vive sul Piave, in una casa fatta di palafitte, un tempo di legno, oggi di mattoni. Una casa, come ci racconta lei stessa, che “respira” di tutte le storie che sul fiume sono passate e sono state vissute, “ed ha il profumo salmastro di quell’acqua”. “Un’acqua”, ci dice sempre Annalù, “verde-blu che a volte ‘sale’ (ha la corrente al rovescio) perché siamo vicini al mare e quindi è più salata, a volte ‘scende’ e quindi è più dolce”.

Annalù non vive in una casa qualsiasi: vive in una casa che fu di suo padre, e prima ancora di sua nonna. La nonna si chiamava Anna, era detta “la Nanea”, e di mestiere faceva “la barcara” – cioè traghettava da una parte all’altra del fiume chi doveva passare di là. Annalù ha vissuto, attraverso le storie raccolte e ascoltate in famiglia, i mille racconti del fiume. Li ha ascoltati, li ha ri-raccontati, li ha ri-vissuti, letteralmente, poiché, a posteriori, ne è stata partecipe, se n’è rallegrata e s’è commossa e ne ha sofferto, registrandone, dentro di sé, dei brani, dei passaggi, o delle immagini isolate, rimaste come appicicate alla retina, attraverso una vecchia foto in bianco e nero ritrovata in un cassetto – come quella foto di ragazzi che attraversano il fiume, in bilico su una vecchia barca un po’ malandata, felici e spensierati nella loro giovinezza d’altri tempi; un ragazzo che tiene in braccio una ragazza, che ride, ride, ride: felice nella sua giovinezza, quella giovinezza che vive un attimo solo, e poi scompare; giovinezze d’altri tempi, sul fiume, memorie d’altri tempi, altri abiti, altre acconciature, altre atmosfere, certo: eppure, la stessa acqua, lo stesso fiume, la stessa casa di oggi; li ha fatti suoi, questi ricordi, e ha lasciato che si sedimentassero e che scavassero un piccolo luogo dentro di sé, un luogo remoto e inaccessibile, fatto della sostanza impalpabile e aerea dei sogni e della memoria ancestrale – la memoria vissuta o immaginata, poiché anche le memorie vissute dagli altri, alle volte, possono diventare le nostre, e scavare un luogo sicuro e profondo nell’acqua sconfinata del nostro inconscio.

Ricordi della nonna, sul Piave; vecchi racconti di fiume. “…di gente straniera me n’è andata dentro tanta in Piave… la maggior parte perché erano ubriachi… trascinarli a riva era una impresa, non so come ho fatto! Poi mi ero anche abituata ma i primi anni quando andavo a letto la sera cominciavo a pensarci e non chiudevo occhio… Mi dicevo: Come ho fatto a sopportare tutto questo! Se fosse stato per un anno, due, tre…ma per tutti quegli anni… ho fatto trent’anni sepolta viva!”. Trent’anni sul fiume. La Barcara. L’acqua del fiume. I gorghi. La corrente. Le piene. E gli scherzi del fiume… l’acqua turbinosa, profonda, sconfinata del fiume…

“Negli anni cinquanta… la riva del Piave, da noi, era come una spiaggia … fino a quando si è annegato Luigi… Prima sul mezzogiorno fino alle tre, quattro del pomeriggio c’erano quaranta, cinquanta persone che venivano li….Ogni famiglia aveva le sue rampe di accesso al fiume, con le sue rive per portare il bestiame a bere. Era sempre pieno di gente… sempre festa… Quel periodo era un bel periodo…. Dopo questa disgrazia… dal giorno successivo non è più venuto nessuno: la morte aveva creato un trauma…”.

Noi, oggi, non sappiamo più chi fosse questo Luigi che è morto annegato nel fiume. Eppure, a volte, anche dei piccoli ricordi altrui, ci si appicicano dentro… ci scavano dentro… la morte un giorno è venuta, e s’è portata via un uomo. Luigi, morto un giorno di tanti anni fa nel Piave. Ha spezzato la festa, per tutti. La giovinezza, forse, per molti è finita quel giorno. Il fiume ha mostrato la sua faccia scura, terribile. La morte, improvvisa. E un ricordo passa, impalpabile, sottile, da una memoria all’altra, da una generazione all’altra: e tuttavia inesorabile. Rimane attaccato tra le pieghe del tempo. Si infiltra nei nostri sogni, ancora oggi – a mezzo secolo di distanza. Di che natura sono fatti i ricordi? Di che materia, i sogni? E perché quell’acqua impetuosa, che scorrre, che ribolle, che palpita, che sul fondo ci pare così nera e scura, perché quell’acqua sembra a volte far parte di noi, dei nostri sogni, della nostra storia, della nostra anima?

Annalù è ripartita dal suo fiume. È ripartita dall’acqua. Ha intrapreso uno di quei percorsi, di scoperta e insieme di conoscenza, in cui la materia impalpabile dei sogni, dei ricordi, delle mille stratificazioni di sensazioni e di sedimenti della memoria e del vissuto, famigliare e intimistico, prova a fare i conti con la materia quanto mai concreta del reale. Mescolandosi al reale. Cercando di vincerlo, a volte. Di tenerlo sulle spine. In bilico. In equilibrio. Annalù gioca su un filo sottile. Il filo può spezzarsi da un momento all’altro. Un po’ più in qua, e rischia di sfociare nella retorica. Un po’ più in là, e non è più nulla. Scompare, come una goccia d’acqua in un fiume.

Annalù non si fa scoraggiare. Raccoglie materiali dal fiume, come sua nonna raccoglieva i cadaveri degli annegati. Pesca relitti. Vecchie cortecce d’alberi gonfi d’acqua. I rifiuti del fiume. I dannati. Le anime, le scorie dei mille racconti, delle infinite storie con cui il fiume è venuto a contatto. La memoria ancestrale dell’acqua. E li rianima. Ridà loro vita. Li lascia sedimentare, attraverso la materia grezza della memoria e del tempo. Li manipola. Li plasma. Li rende immortali, prima che il disfacimento, la corrosione del tempo venga a ghermirli, precipitandoli nell’oblìo.

“Il trasporto, la raccolta…. il racconto che ha già in sé il materiale… questo”, dice l’artista, “mi ha affascinata da subito”.

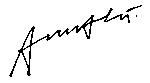

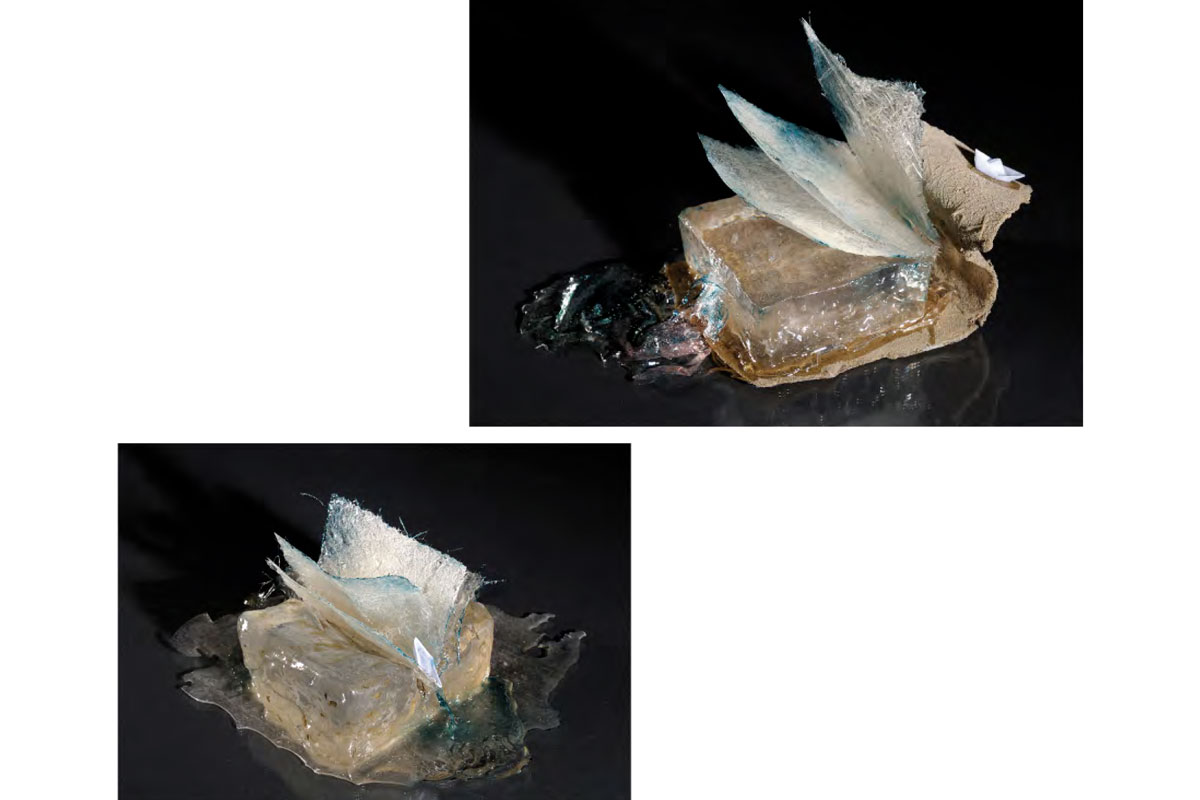

Annalù assembla a volte materiali strani, apparentemente incongruenti, che non vorrebbero proprio saperne di stare insieme. Ossimoro di materiali. Resine, cortecce. Lana di vetro. Strani incontri. Forme bizzarre. Architetture dell’immaginario. Metamofrosi. Alchimie della materia fluida, che non è mai statica. Materia che si muove sempre, fluida, inorganica. Che scarta di lato. Racconta storie che solo un orecchio allenato, o pronto ad ascoltare il suono liquido e immateriale dei sogni, è in grado di accogliere. Rêverie. Sogni di infanzie, di vecchi racconti, di storie che non abbiamo vissuto. L’acqua, il legno, la lana di vetro (il materiale di cui son fatte le barche), la resina – materia fluida che, manipolata dall’artista, evoca storie antiche, ancestrali. Vecchie leggende, che paiono tracciate sull’acqua.

Sì – libri d’acqua. Può esistere, al mondo, un ossimoro più evidente di questo? I libri, di solito, sono fatti di carta. La carta è legno. È materia solida, ferma. Materia terrena. Annalù trasforma il solido in fluido, il materiale in immateriale, lo stabile in instabile.

Il confine è sottile. La corda è sempre tesa allo spasimo. Com’è possibile, alla fine, fermare l’immagine dell’acqua? Le gocce d’acqua, nelle sculture di Annalù, sono fermate nell’attimo in cui sprizzano in alto. Annalù insegue il sogno impossibile di fermare l’attimo nel momento del suo accadere. Vuole vincere il tempo. Per vincerlo, utilizza la metafora dell’elemento dell’acqua – che simboleggia insieme lo scorrere del tempo e la sua stessa nascita.

Prima dell’acqua, non c’era il mondo. Non c’era l’uomo. Non esisteva il tempo.

Le forme in resina delle gocce si allungano in maniera folle, azzardata, sono attimi sospesi in un tempo che non pare più umano.

Come si può fermare il tempo attraverso la forma? “Per me anche questo è parte integrante dell’opera: credo che la magia dell’oggetto si senta anche nelle sue forme azzardate. L’acqua è questa imprevedibilità… che io dovevo gestire. Gestire da alchimista… da artista”.

Già, l’alchimia; il tuffo nel proprio incoscio, nella propria memoria ancestrale. La manipolazione della materia. Del reale.

“Il termine alchimia”, scrive Arturo Schwarz nel suo Cabbalà e alchimia, “allude ad uno stadio preliminare o primitivo della chimica. Ma l’alchimia non è mai stata una proto-scienza, dato che, pur condividendo lo scopo della scienza – la conquista della conoscenza -, il suo fine ultimo era il raggiungimento dell’autocoscienza e dell’unificazione dell’io diviso. Fin dai suoi primi inizi l’alchimia ha avuto una dimensione trascendente, una connotazione etica e un approccio mistico… il termine che definisce l’oggetto dell’opera alchemica, la Pietra filosofale, chiarisce che la ricerca dell’alchimista era rivolta alla conoscenza aurea (aurea apprehensio). La ricerca assume una rilevanza fondamentale negli scritti alchemici, perché è proprio nel corso della stessa che l’alchimista acquisisce la conoscenza cui aspira. La ricerca era dunque più importante del premio, anzi, la ricerca era il premio, dato che la conoscenza, l’autocoscienza, è il presupposto della libertà, che, come si è detto prima, è il fine ultimo dell’alchimia”. Non è un caso che a questo aspetto dell’alchimia si sia molto interessato Jung, sottolineando il forte parallelo esistente tra la “trasmutazione dei metalli e la contemporanea trasformazione psichica dell’alchimista”, sottolineando l’importanza del percorso di apprendimento e di ricostituzione psicologica, interiore, dell’alchimista (il processo di “individuazione”, per dirla con Jung) che il proseguimento della “conoscenza aurea” per l’appunto implicava.

“Racconto un mondo sospeso, in metamorfosi”, dice l’artista: “e l’alchimia è la leggerezza”.

Fermare il tempo. Accalappiare la forma dei sogni. Ritrovare la propria memoria, e atrraverso questa, la memoria ancestrale del mondo.

La folle scommessa di Annalù procede insieme cauta e decisa. Meduse dell’inconscio. Pozzanghere magiche. Alberi sospesi. Dormienti irreali. Sedie impossibili. Panchine fluttuanti. Altalene di piume. Farfalle implapabili. “Tutte opere che racchiudono in sé il mito e la realtà, una visione ottica terrena ed una sognante”, dice Annalù.

Le sorgenti del mito interiore continuano a sgorgare, libere, senza freni. “A quanti esseri abbiamo dato origine! Quante sorgenti perdute hanno continuato a scorrere! Nella rêverie“, scriveva Bachelard, “prendiamo contatto con possibilità che il destino non ha saputo sfruttare”.

Il paradosso della rêverie, nel lavoro di Annalù, è più che mai intatto. Cristallino. Palpitante, come acqua di fiume. “Questo passato morto ha in noi un avvenire, l’avvenire delle sue immagini viventi, l’avvenire di rêveries che si schiude di fronte a ogni immagine ritrovata”.

Estratto dal testo del catalogo ”Immagini d’acqua, mito e Reverie” a cura di A. Riva. Mostra Personale, Wannabee Gallery, Milan, 2010.